La realidad, la esperanza:

Todos tenemos a una persona que ha pasado y pasa un proceso así, en el que cada día miran la vida de

un color diferente. Y está bien detenernos y reflexionar, “¿estamos mejor que antes?” Un pequeño

momento para analizar cuánto ha evolucionado la tasa de supervivencia de esta enfermedad y se

estima que se ha duplicado la supervivencia en los últimos 40 años y es probable que, aunque

lentamente, continue aumentando en los próximos años.

En España, más de 280.000 personas son diagnosticadas de cáncer en 2025, y se estima que esta cifra

aumentará a 340.000 para 2040. La tasa de supervivencia media es del 55% y tiene como objetivo

alcanzar el 70% en 2030. La esperanza asociada a estos números va de la mano de poner foco en la

prevención con mejores protocolos de detección precoz, diagnóstico temprano y cribado, así como la

evolución e innovación de los tratamientos disponibles. Según el informe de 2025 de la SEOM, los

tumores más diagnosticados este año en España serán el cáncer colorrectal, mama, pulmón, próstata y

vejiga urinaria.

El camino emocional del paciente oncológico:

Soledad, rabia, agobio, desesperanza, incredulidad, negación, culpa, soledad, impotencia, frustración,

ansiedad, estrés, depresión… una montaña rusa de sensaciones “acapara” el recorrido. Preocupación

por los tratamientos y sus efectos secundarios (la vida pasa a girar en torno a esas visitas al hospital),

mientras se adapta a la nueva realidad física, convive con la fatiga y el cansancio, buscando mantener

la rutina, actividad física, una buena alimentación y actividades placenteras. Hablamos de que

enfrentarse a diario a emociones nuevas, de más o menos intensidad y duración, ni es fácil de asumir

ni fácil de gestionar.

Y es que el manejo de muchos de ellos, como el estrés, puede determinar la capacidad de mejora de

cada paciente. Hay estudios que hablan de que el estrés en ocasiones se adueña del proceso,

pudiendo alterar el crecimiento y la diseminación, agravando el proceso de recuperación.

El cáncer además de afectar y representar una enfermedad con alto impacto físico, es también un

tsunami emocional que afecta a pacientes, familias y cuidadores. Si hablamos de solo depresión, los

datos nos dicen que hasta el 25% de los pacientes podrían desarrollarla durante su proceso oncológico

y si tenemos en cuenta la dualidad depresión y ansiedad, nos acercamos a un 50% de incidencia, dato

altísimo.

Por ello, algo en lo que creo firmemente es que es muy necesario a la vez que terapéutico es darle voz

a las emociones. Es importante aceptarlas, comprenderlas y buscar formas de afrontarlas, ya sea a

través de la conversación, la meditación o el apoyo espiritual. Hablar y exteriorizar lo que preocupa,

cabrea o angustia, compartir miedos o sentimientos de culpabilidad que emergen por pequeños

momentos; preguntar todo lo que no se termine de entender, o necesite saber…cuanta más

información tenemos, más seguros y capaces nos encontramos frente a todo, menos duda y menos

divagamos mentalmente; la información siempre conlleva al poder, tranquilidad y confianza, en uno

mismo y en los demás.

El cuidador, paciente invisible

Y hablando de emociones no debemos olvidarnos de él, el cuidador, pieza clave en la atención del

paciente. Muchas veces es el padre de familia, otras los hijos o hermanos, u otra persona allegada.

Muchas de ellos sienten satisfacción personal al cuidar de su ser querido con cáncer. Lo ven como una

oportunidad que les permite demostrar su amor y respeto por esa persona. Sentirse útiles y saber que

un ser querido los necesita, también puede hacerlos sentir bien.

Según una revisión sistemática, “El 42% de los cuidadores de pacientes con cáncer presenta síntomas

de ansiedad o depresión”. El síndrome de del cuidador quemado es una realidad que debemos

visibilizar.

Causas y factores de riesgo

• Estrés crónico: Ser cuidador de un ser querido con cáncer puede ser una fuente de estrés

constante que desgasta al cuidador a nivel físico y psicológico, pudiendo dificultar el

mantenimiento de la atención al paciente afectando su calidad de vida.

• Abandono de necesidades propias: Los cuidadores (pierde su independencia) a menudo dejan

de lado sus propias necesidades y sentimientos para centrarse en el paciente, lo que a largo

plazo afecta negativamente su salud.

• Aislamiento y sobrecarga: Sentirse cansado, sin energía, triste, abrumado, y aislado son

experiencias comunes que responden al estrés crónico, que pueden llevar a la depresión.

Cómo prevenir y manejar la depresión

• Reconocer los síntomas: Es fundamental que el cuidador sea consciente de estas señales para

pedir ayuda a tiempo.

• Buscar apoyo de otros: Consigue que otros familiares y amigos te ayuden a distribuir las tareas

de cuidado.

• Cuidarse a uno mismo: Prioriza actividades recreativas, haz ejercicio regularmente, come

saludable y busca apoyo espiritual.

Estrés, depresión y ansiedad:

Además de los números analizados anteriormente, se ha visto en España que un 36% de los

supervivientes de cáncer sufre ansiedad cinco años después del tratamiento, y un 22% desarrolla

depresión.”, lo que viene a explicarnos que incluso cuando el cáncer está controlado, la herida

emocional sigue abierta.

Si profundizamos un poquito más en estas sensaciones, hablamos de estrés cuando existe una

respuesta del cuerpo y la mente a un factor o estímulo externo y desaparece cuando la situación se

resuelve, mientras que la ansiedad es una emoción de preocupación o temor persistente ante un

peligro que se anticipa, incluso en ausencia del factor estresante original. El estrés es una reacción a

una situación, mientras que la ansiedad es una reacción a esa preocupación (afecta a la esfera

cognitiva, conductual, fisiológica).

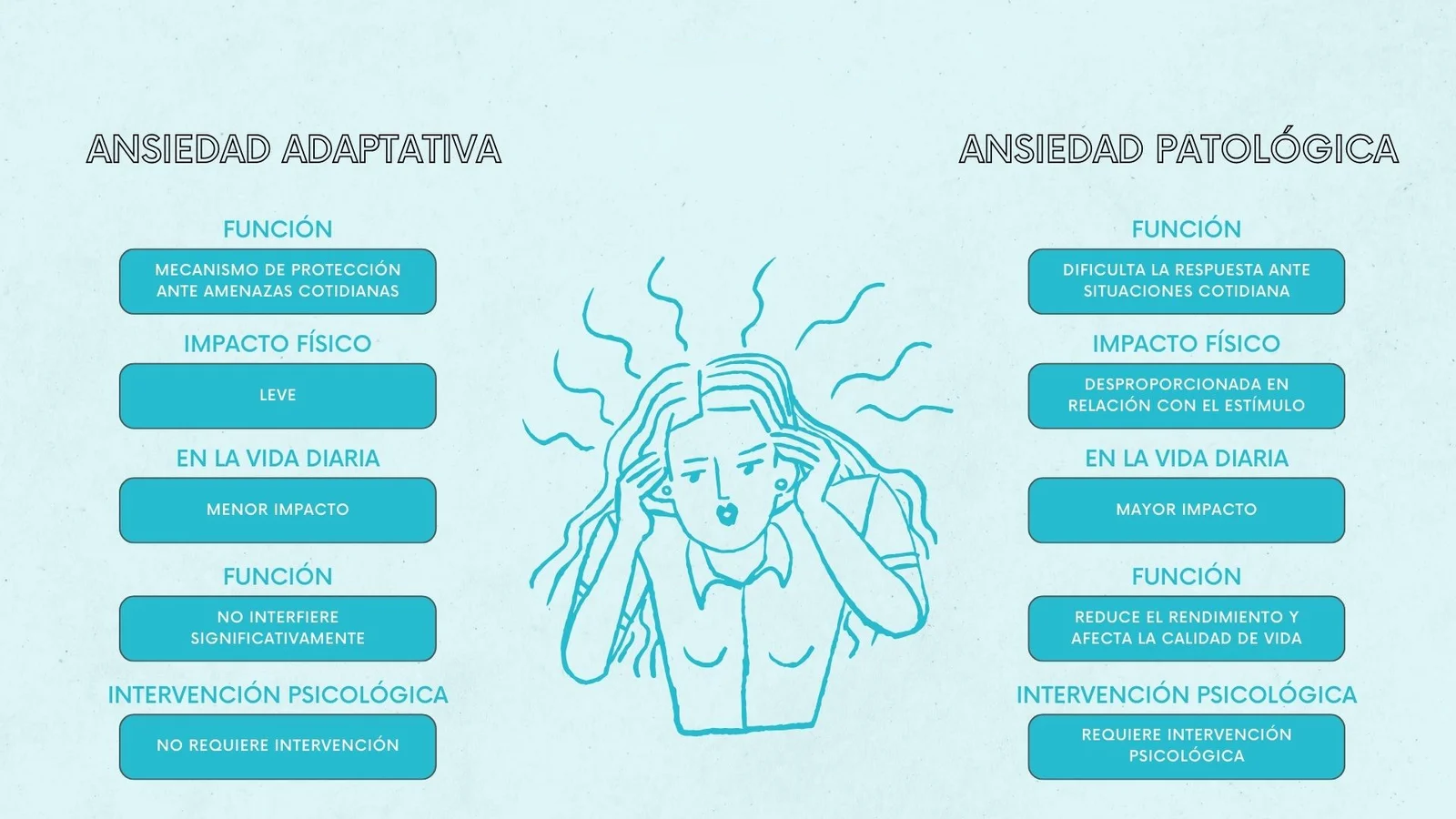

Teniendo en cuenta que existen dos tipos de ansiedad (adaptativa y patológica), veamos la diferencia:

la ansiedad adaptativa se activa como mecanismo de alerta y preparación ante una amenaza o peligro, facilitando poner en marcha los

recursos para afrontarlo.

Este tipo de ansiedad en su justa medida, es necesaria, útil y positiva, ya que alerta al cuerpo y lo prepara a la acción. En cuanto

a su duración, es proporcional a la causa, es breve (1-2 semanas). En la ansiedad adaptativa no se requiere tratamiento.

Sin embargo, cuando hablamos de ansiedad patológica, hacemos alusión a una reacción desproporcionada ante el estímulo que la desencadena,

y ésta se escapa del control voluntario, se hace intensa y recurrente generando incomodidad y malestar significativo; es decir

interfiere negativamente en la vida de la persona que la padece y por ello es susceptible de tratamiento.

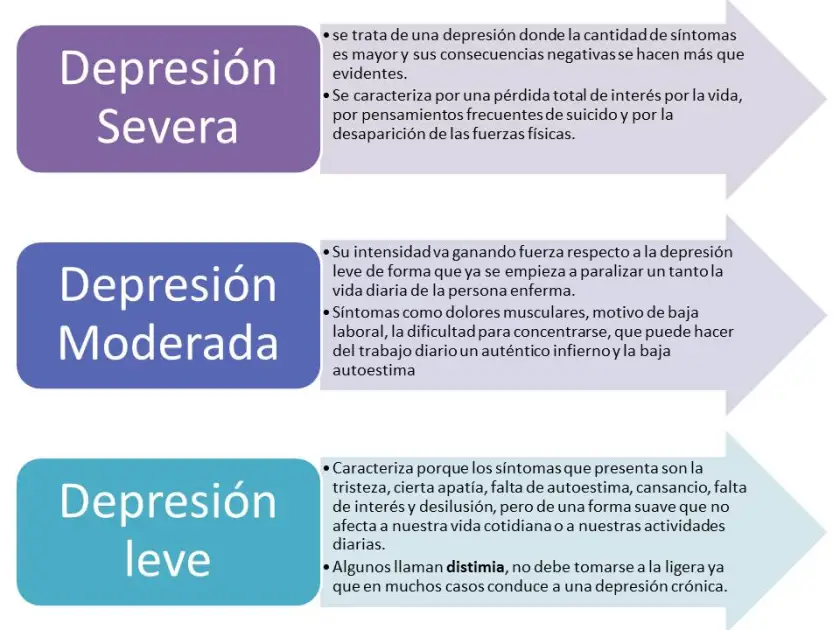

Si nos centramos en la depresión, cabe destacar que, a pesar de su elevada incidencia, es un trastorno

habitualmente infradiagnosticado y que en ocasiones no recibe tratamiento adecuado. Este hecho

conduce a una mala calidad de vida, una inadecuada adherencia al tratamiento y por supuesto, un

peor pronóstico o lo que es lo mismo, una menor tasa de supervivencia en esta población médica.

¿Lo que siento es depresión? Diagnóstico.

No todo lo que el cuerpo interpreta negativamente ES DEPRESIÓN: la tristeza no es

depresión, un trastorno adaptativo como reacción a un estímulo psicosocial (ejemplo estar triste y

padecer ansiedad después de la muerte de un ser querido, un estudiante que no puede concentrarse,

un adolescente que se aísla tras una separación de pareja, o cambios en los patrones de sueño y

apetito debido a dificultades económicas) no es depresión, la distimia o tristeza crónica tampoco es

depresión, anhedonia es parte de la depresión…vivir un duelo no es depresión.

Hablando en este caso de forma más genérica, durante el desarrollo de mi trabajo en visita médica, es

frecuente que me cuenten los médicos de Atención Primaria, que muchos de sus pacientes llegan a

consulta tristes, cansados, cabizbajos ante situaciones de carácter puntual, demandando tratamiento

antidepresivo o “algo bueno y rápido” para dormir ante episodios agudos que pueden estar

relacionado con lo que contamos en las líneas previas. A menudo nos aventuramos al autodiagnóstico,

confundiendo que la depresión es algo más que sentirse triste de vez en cuando. Es un problema

médico que se caracteriza por sentimientos continuos de tristeza, desesperación, pérdida de energía

y dificultad para afrontar la vida diaria y que ha de cumplir unos criterios temporales (si tiene dichos

sentimientos durante la mayor parte del día por más de 2 semanas, es posible que sea un signo de

depresión mayor).

Existen otros parámetros hemáticos que aumentan la probabilidad de depresión y que detectarlos

alterados mediante una analítica puede afianzar y concluir el diagnóstico de depresión o incluso

ayudar a descartar otras patologías que emitan “señales parecidas”:

Niveles de folato y vitamina B12

Los niveles bajos de folato (B9) y vitamina B12 se asocian a un mayor riesgo de depresión. Estas

vitaminas esenciales desempeñan un papel crucial en la función cerebral y la síntesis de

neurotransmisores.

Vitamina D – 25(OH)D

La vitamina D, a menudo llamada la «vitamina del sol», está relacionada con la regulación del estado de

ánimo. Además se conoce su función cardiovascular, inmunológica y nerviosa (actividad

antiinflamatorio y neuroprotector). Las investigaciones sugieren una correlación entre los niveles bajos

de vitamina D y un riesgo elevado de depresión. El análisis de sangre de 25-hidroxivitamina D evalúa el

estado de vitamina D del organismo y abordar una posible deficiencia puede formar parte del enfoque

integral para tratar la depresión.

Niveles de calcio y magnesio

El calcio y el magnesio son minerales que afectan a la regulación de los neurotransmisores y al

funcionamiento general del cerebro. Los desequilibrios en estos minerales pueden contribuir a los

trastornos del estado de ánimo, incluida la depresión.

Creatinina y nitrógeno ureico en sangre (BUN)

Los riñones desempeñan un papel vital en el filtrado de los productos de desecho de la sangre. La

creatinina y el nitrógeno ureico en sangre (BUN) son marcadores utilizados para evaluar la función

renal. La disfunción renal puede conducir a la acumulación de toxinas en el organismo, lo que

repercute en la salud mental.

Hemoglobina, hematocrito y glóbulos rojos y función tiroidea

Revisar si hay anemia o hay alteración de la glándula tiroides es importante porque el desequilibrio de

ambos parámetros ocasiona una sintomatología parecida a la depresión.

Y por último, mencionar otro recurso que ayuda al diagnóstico son los TESTS DE CRIBADO: los más

utilizados (Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) y Cuestionario de salud de paciente PHQ-9, en el

que a través de preguntas se puede detectar rápidamente presencia de síntomas depresivos e incluso

asignarle el nivel de gravedad. Pero como digo, esto solo no es suficiente, y el diagnóstico definitivo de

la depresión debe ser clínico y realizado por un profesional de la salud mental tras una entrevista, no

mediante pruebas complementarias.

Tratamiento de la ansiedad y la depresión:

El mejor tratamiento es la PREVENCIÓN y así hablan los estudios que analizan el impacto de

herramientas o metodologías puestas en marcha para llevarla a cabo (actividad física regular,

alimentación saludable, tener rutinas, canalización del estrés). Además, estar lo suficientemente

informado de todo cuanto se requiera, empodera y proporciona control en el paciente, manejando

mejor cada situación que se le presente. En este sentido, será vital hablar de un recurso

importantísimo que es el abordaje psicoterapéutico:

Abordaje psicoterapéutico: Tanto paciente como cuidador tienen acceso a consulta la consulta

Psicooncología, que se les ofrecerá durante el proceso. Este servicio acerca herramientas útiles para

afrontar el diagnóstico, el tratamiento y el posible final de cualquier tipo de cáncer.

Mediante la psicoterapia, el psicooncólogo orienta y da apoyo emocional al paciente en todas las

etapas de la enfermedad, sobre todo para la adaptación a los trastornos psicológicos y físicos que

comportar los tratamientos y/o operaciones quirúrgicas (como por ejemplo la extirpación mamaria o

la caída del cabello) así como otros derivados de otros tratamientos (problemas en la piel, anorgasmia,

falta de líbido, etc)

Además, sabemos que hay diversas asociaciones dedicadas a la atención de este tipo de pacientes y

que, a través de charlas, jornadas, terapias de grupo, consiguen mejorar su bienestar.

Si nos enfrentamos a un pasito más adelante en el proceso, el objetivo del tratamiento de la

depresión es alcanzar la remisión de los síntomas y la recuperación funcional de la persona, evitando

las recaídas y recurrencias y, con ello, la cronificación del proceso, así como evitar el suicidio. Con ello

se logra:

• mejorar el pronóstico;

• restablecer el funcionamiento laboral y psicosocial;

• mejorar la calidad de vida de la persona;

• reducir el sufrimiento familiar;

• disminuir la morbimortalidad (dificultad en el control de enfermedades médicas

(diabetes, hipertensión arterial, etc); y

• evitar el desarrollo de un trastorno por consumo de sustancias.

Ansiedad patológica: el abordaje será integral (farmacológico, psicológico,

social). De esta manera se suele combinar psicoterapia, con especial énfasis en la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) para aprender a manejar los miedos, y

farmacoterapia, que incluye antidepresivos (ISRS, IRSN u otros) como tratamiento a largo plazo y benzodiacepinas para síntomas agudos. Es

fundamental un enfoque personalizado y analizar el balance beneficio/riesgo que aporta cada uno de estos fármacos. No todos los pacientes tienen la misma

tolerancia, necesitan o les funciona lo mismo.

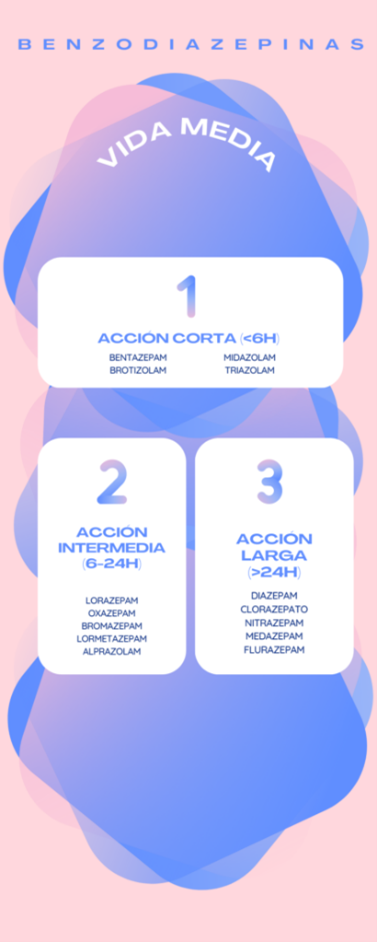

Las benzodiazepinas son una clase de fármacos psicotropos ampliamente

utilizados en el tratamiento de trastornos como la ansiedad, el insomnio, y

los trastornos convulsivos. Actúan sobre el sistema nervioso central potenciando la acción del neurotransmisor (GABA), lo que genera efectos

sedantes, ansiolíticos, anticonvulsivos y relajantes musculares.

Su acción y respuesta es muy variable según mecanismo acción y su vida media.

Ejemplo: alprazolam (inicio de acción rápido pero poco duradero, max 15h),

frente a un diazepam (inicio de acción rápido, pero acción más duradera, hasta 70h)

¿Cuándo provocan dependencia las benzodiacepinas?

Hablar de dependencia supone hablar de cómo un fármaco deja de responder a la dosis habitual de

toma. Esta tolerancia se manifiesta como la necesidad de dosis cada vez más altas para obtener el

mismo efecto.

Los factores que más influyen en esta dependencia son:

• Tipo de benzodiazepina: Las benzodiazepinas de vida media más corta suelen tener un mayor

potencial adictivo.

• Duración del tratamiento: Cuanto más tiempo se consuman, mayor es la probabilidad de

desarrollar tolerancia y dependencia.

• Dosis: Dosis más altas pueden acelerar el desarrollo de la tolerancia.

Asimismo, se ha reportado tolerancia farmacológica cuando la toma se realiza por un tiempo mayor a

las cuatro semanas, así como la aparición del síndrome de abstinencia en el 30% de los pacientes

después de un tratamiento de ocho semanas de duración. Cabe destacar que diazepam y alprazolam

son las moléculas con más evidencia en sinergia con antidepresivos para abarcar ambos trastornos.

El consumo a largo plazo provoca efectos adversos:

• Sedación excesiva. Cuando se toman benzodiacepinas por la noche como sedantes, a la

mañana siguiente los efectos pueden seguir presentes.

• Conflicto con otras sustancias sedantes. Las benzodiacepinas tienen efectos adictivos cuando

se combinan con drogas sedativas, pudiendo llegar a causar la muerte cuando se alcanza una

sobredosis.

• Deterioro de la memoria. Se sabe que las benzodiacepinas producen deterioro cognitivo en

tratamiento mal ejecutados y prolongados.

• Tolerancia. El organismo se acostumbra a funcionar con ellas y cada vez necesita más dosis

para sentir el mismo efecto.

¿Y cuándo tomar antidepresivo?

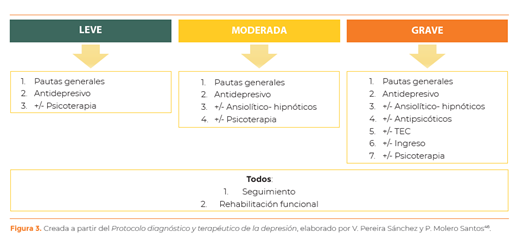

Existe evidencia sobre la eficacia de abordajes tanto farmacológicos como psicoterapéuticos en

pacientes oncológicos con depresión.

En primer lugar, se ha de cumplir los criterios diagnósticos anteriores, identificando la depresión de

grado moderada-grave, y no olvidar que también cumplen su función cuando el proceso ansioso se

cronifica en el tiempo de manera patológica.

Además de estas opciones terapéuticas, habrá un subgrupo de pacientes que pueden beneficiarse del

uso de un antidepresivo, normalmente pacientes con depresión moderada a grave.

Es importante informar a los pacientes acerca de que los antidepresivos no son adictivos. Ese es uno

de los temores más frecuentes que tienen los pacientes y una de las barreras más comunes para que

acepten el tratamiento.

Algunos de los efectos adversos más frecuentes, sobre todo al inicio del tratamiento, son náuseas,

diarrea, cefalea, temblores y cambios en el sueño. En algunos pacientes puede ser somnolencia y, en

otros, insomnio.

Es importante recordar a los pacientes que el fármaco tarda unas semanas en hacer efecto.

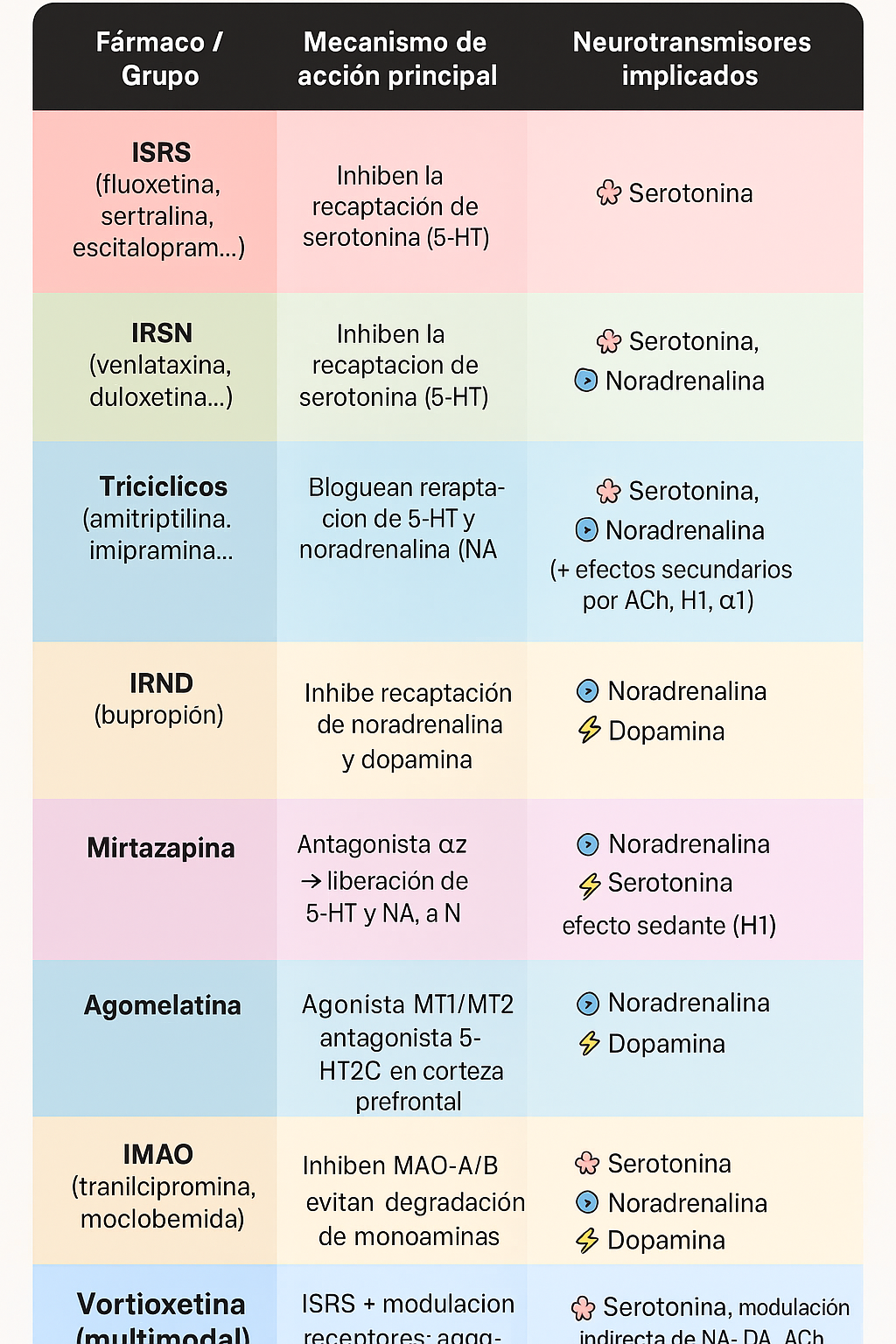

Al igual que con las benzodiacepinas, la prescripción de un antidepresivo lleva implícito una evaluación del perfil del

paciente para seleccionar el más efectivo y ventajoso. Como veis en esta imagen, son varios los mecanismos de acción y dependiendo si actúan más en serotonina, noradrenalina,

dopamina, darán lugar a resultados más antidepresivos, másansiolíticos, o más pro-cognitivos.

También es importante tener en cuenta el síndrome de retirada que tiene cada uno de ellos, es decir la capacidad de producir

desequilibrio abrupto de neurotransmisores cuando se deja de tomar y por tanto puede sentirse mareado, con náuseas, dolor

de cabeza, ansiedad, entre otros. De esta manera venlafaxina y paroxetina son los fármacos que peor síndrome de retirada

tienen y su desescalada debe ser muy progresiva.

Otras opciones terapéuticas. Suplementación

Por supuesto indicar que, en caso del paciente oncológico, cualquier consulta o decisión de tomar

algún complemento, debe ser supervisado por su oncólogo. Además, hago especial hincapié en la

importancia del momento en el que utiliza un preparado fitoterápico ya que, en general, se

desaconseja su uso conjuntamente con la quimioterapia, y se recomienda como tratamiento entre

sesiones. Pero siempre busquemos poner en conocimiento del médico que sigue y guía todo el

proceso.

Otras alternativas son, sin embargo, más cuestionadas, como es el uso conjunto de quimioterapia y

algunos antioxidantes, dado que la generación de radicales libres inducida por la quimioterapia, ayuda

en la destrucción de la célula tumoral y no sería conveniente evitar su producción o favorecer su

eliminación. Por ejemplo: altas dosis de vitamina C pueden afectar la efectividad de la radiación y la

quimioterapia.

Las sustancias que en breve veremos, no sustituyen los tratamientos farmacológicos cuando estos

están indicados, pero pueden apoyar la función cerebral y mejorar síntomas leves o complementarse

con psicoterapia. Su ámbito de aplicación es:

• Casos leves o moderados de depresión, ansiedad o insomnio.

• Personas con déficits nutricionales que empeoran los síntomas.

• Como coadyuvantes en tratamientos médicos y psicoterapia.

• No son primera línea en depresión mayor, trastornos graves de ansiedad o insomnio crónico

severo, donde se requiere farmacoterapia y seguimiento médico.

El tridente paciente-oncólogo-farmacéutico requiere de la implicación por parte de la industria y la

administración sanitaria para asegurar una correcta comunicación, cooperación y diálogo, así como

fomentar la formación del profesional de la salud y favorecer la investigación.

1. Omega-3 (EPA/DHA)

• Utilidad: Regulación del estado de ánimo, reducción de síntomas depresivos, apoyo en

ansiedad leve.

• Indicaciones: Depresión leve-moderada, apoyo en depresión mayor junto a fármacos.

2. Magnesio

• Utilidad: Relajación muscular y nerviosa, mejora de la calidad del sueño.

• Indicaciones: Estrés, ansiedad leve, insomnio asociado a tensión.

3. Vitamina D

• Utilidad: Regulación de serotonina, mejora del estado de ánimo.

• Indicaciones: Depresión estacional, fatiga, síntomas cognitivos.

4. Vitaminas del grupo B (B6, B9, B12)

• Utilidad: Participan en síntesis de serotonina, dopamina y GABA.

• Indicaciones: Depresión, fatiga mental, deterioro cognitivo leve.

5. Triptófano / 5-HTP

• Utilidad: Precursor de serotonina → mejora ánimo y sueño.

• Indicaciones: Depresión leve, insomnio, ansiedad.

6. Melatonina

• Utilidad: Regula ciclo sueño-vigilia.

• Indicaciones: Insomnio, trastornos de sueño por turnos, jet lag.

7. Ashwagandha (Withania somnifera)

• Utilidad: Adaptógeno, reduce cortisol y ansiedad.

• Indicaciones: Estrés crónico, ansiedad leve-moderada.

8. Rhodiola rosea

• Utilidad: Aumenta energía, reduce fatiga mental, mejora estado de ánimo.

• Indicaciones: Estrés, depresión leve.

9. Valeriana / Pasiflora / Lúpulo

• Utilidad: Sedantes naturales, favorecen el sueño.

• Indicaciones: Insomnio leve, ansiedad.

Farmacia comunitaria y su trabajo con el paciente oncológico y su cuidador

¿Cuánto puede aportar la farmacia aquí? MUCHO. La farmacia es un pilar importantísimo en el

acompañamiento de cualquier paciente oncológico y su cuidador y cuenta con una gran ventaja y es

que normalmente son vecinos, los conocemos y ellos nos conocen, y por tanto existe confianza y

cercanía. Si a este paciente se le suma un componente ansioso, depresivo, tenemos aún más motivos

para acercarnos de manera proactiva con esa empatía y escucha activa, para explicarle los

tratamientos y sus efectos (qué es normal y qué no es normal sentir), así como asesorarles en el

manejo del dolor, gestión emocional, ánimo… En ocasiones los pacientes discontinúan los fármacos si

experimentan efectos adversos que no comprenden, o si sienten que no los pueden tolerar, o puede

que algunos de ellos no se sientan mejor de inmediato y dejen de tomar el fármaco asumiendo que no

está funcionando.

De manera complementaria, desde la farmacia también se puede derivar a servicios de apoyo

psicológico en hospital o de manera privada, organizar actividades de bienestar y colaborar con otros

profesionales (como por ejemplo estas asociaciones de las que hablaba antes) para asegurar un

cuidado integral del paciente, mejorando así su calidad de vida.

Animar a los compañeros a que puedan implementar un servicio orientado a la asistencia especializada

de este paciente en el que se pongan en común varias de sus necesidades: análisis y apoyo nutricional,

estudio dermatológico, profundización en salud mental, información de la adherencia y seguimiento

terapéutico que está teniendo…), e incluso detectar señales de alarma que deban ser estudiadas

médicamente y por tanto derivemos.

En definitiva, traducir a positivos por sistema los impactos agridulces en nuestro día, es complicado.

Esforzarse en aparentar estar bien para que los demás no nos perciban mal, también complicado.

Levantarse corriendo cuando uno ha tropezado para evitar que nos vean…Complicado y si a todo esto

se suma vivir en un escenario donde está presente el cáncer, todo parece que se hace cuesta arriba;

por todo ello importante, conocer cuántos motivos y herramientas tenemos a nuestra disposición para

hacer frente de la forma más conveniente.

«Cuando la vida te presente mil razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones por las

cuales sonreír».

Lidia Ariza Padilla

Farmacéutica, Visitadora médica, Docente sanitaria